뮤지엄은 페인팅으로, 곳곳에 숨어있는 홀로그램속에는 누드여인이 배경 사진에 합성, 명화속에 등장하는 의상을 입은 여인의 또다른 모습이 관객의 발걸음으로 그려지는 순간,,,

아이디어가 돋보이고 물론 생각보다 복잡한 작업이었는데, 생각보다 더 재밌는 작품입니다.

갤러리현대

http://www.galleryhyundai.com

2007. 11. 7 - 11. 25

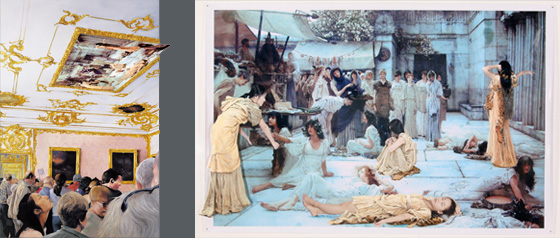

눈앞의 그림(그림1)은 러시아 에르미타주H ermitage 미술관의 어느 전시실 모습이다. 천정화는 로렌스 알마-타데마Lawrence Alma-Tadema(1836-1912)가 그린 <암피사의 여인들The Women of Amphissa>(1887)이다. 그림은 플루타르크Plutarch가 남긴 이야기를 바탕으로 하고 있다. 바커스 축제를 즐기던 여인들이 암피사의 한 저자 거리에 쓰러져 잠이 들었다. 당시 포시스Phosis와 전쟁 중이던 암파사는 치안이 어지러운 위험구역이었다. 그림은 쓰러져 잠든 여인들이 혹 군인들에게 몹쓸 일을 당하지 않도록 마을의 아낙네들이 이들을 보호하는 장면을 묘사하고 있다. 그런데 자세히 보면 이것은 알마-타데마의 작품이 아니다. 배준성의 <화가의 옷> 시리즈의 렌티큘러lenticular다. 하늘거리는 그리스 의상 속에 드러나는 몸은 동양인의 누드다. 그리고 전시장에서 이를 바라보는 여성 역시 동양인이다.이 그림은 배준성의 신작 뮤지엄 시리즈의 다른 작품들에 비해 감상자가 큰 비중을 차지한다. 작가는 늘 그랬듯이 이미지를 합성하여 새로운 맥락을 생산해낸다.

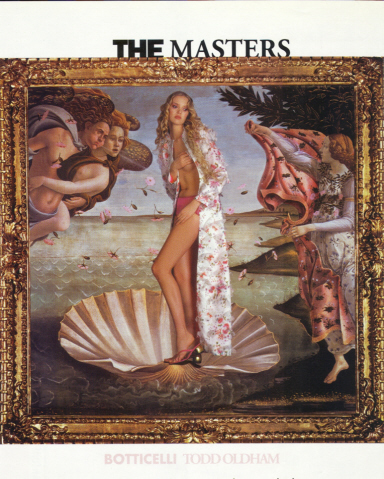

<화가의 옷> 비닐 시리즈. <화가의 옷>에서는 그리기에 앞서 늘 감상의 과정이 선행된다. 작가는 원작의 모델 포즈와 비슷하게 준비된 누드 사진 위에 비닐을 얹고 잔뜩 눈독을 드린 이 부분을 옮겨 그린다. 반 다이크Van Dyck, 베르미어Vermeer, 워터하우스Waterhouse의 그림들은 스케치부터 채색의 과정까지 들춰지고 해체되어 작가가 가려놓은 제작의 과정들은 비닐 작품의 특성상 다시 관람자에 의해 벗겨진다. 익숙한 서양고전그림의 의상을 들추면 드러나는 동양인의 몸. 기대하지 않았던 곳에서 발견되는 의외성과 생경함은 시각을 교란시키고 그림의 맥락을 뒤바꾼다.

2. 정물로서의 회화

파리의 루브르 미술관, 귀스타브 모로 미술관, 벨기에의 왕립미술관Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, 러시아의 에르미타주, 런던의 대영박물관, 스페인의 프라도Prado 미술관 등 고전미술의 거장들이 몰려있는 유럽문화의 중심지에 배준성은 자신의 렌티큘러를 끼워넣는다. <화가의 옷> 시리즈에서 익히 보아왔던 작품들이 이제는 옷을 빌려 온 원작들이 걸려있는 미술관에서 일제히 자기 자리를 주장하고 나섰다. <화가의 옷>이 그러하듯 미술관의 풍경 역시 작가의 작품에 사용된 정물일 뿐이다. 원전original과 그것의 전용appropriation, 상호텍스트성intertextuality, 혼성모방pastiche 등 포스트모더니즘의 특징을 나타내는 용어들로 배준성의 작품을 규정짓는 것은 쉬운 일이다. 그러나 뮤지엄 시리즈에는 이런 포스트모던의 특징들을 넘어서는 좀 더 교묘한 체계가 존재한다.

갤러리 현대>에르미타주 미술관> 사전트의 옷>

미아(모델)의 사진> 사전트와 그의 작품을 찍은 사진

배준성의 이러한 층위들은 자신의 초상을 서구 미술사의 고전작품이나 문화적 아이콘에 끼워넣는 모리무라Yasumasa Morimura 스타일의 작품과 분명하게 구분된다. 모리무라의 작품이 일본과 서양의 문화적 코드를 끼워 맞추며 작가 자신의 정체성에 관한 탐구를 보여주는 독백이라면 배준성은 관람자와의 관계맺음을 통해 관객 스스로가 그의 작품을 보고 있는 자신의 입장들을 결정하게 한다. 한 인터뷰에서 작가는 “그간 경험에서 일탈된 느낌들은 대상에 대한 감상을 더욱 매력적인 긴장으로 위치 이동시킨다”라고 말했다. 이런 긴장이야말로 관람자가 더욱 배준성의 그림에 몰두하게 하는 힘이다. 작가가 쌓아놓은 층위들은 모두 그런 긴장을 보다 오래 지속시키기 위한 양념이다. 그것은 서양과 동양, 고전과 현대, 화가와 관람자라는 간극을 보다 가까이서 마주보게 한다.

배준성의 ‘뮤지엄’ : 하이퍼매개를 통한 근대적 시각의 해체

김찬동(미술평론/ 『미술과 담론』 편집인)

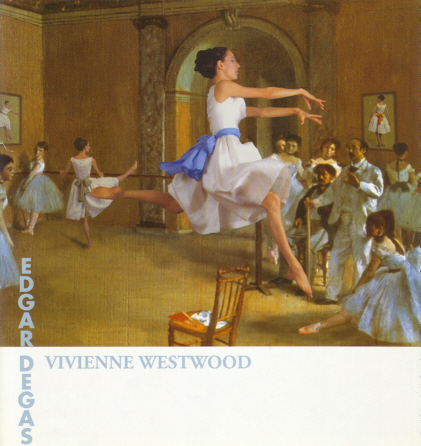

배준성은 회화와 사진이라는 시각예술의 전통적 매체를 통해 미술과 시각의 상관성에 관해 끊임없이 추구하며 시각의 본질을 천착해온 작가이다. 서구미술의 명작 속에 등장하는 인물의 의상묘사를 기조로 하는 초기작품에서부터 렌티큘러를 통한 최근 작업에 이르기까지 그는 시각예술의 본질이라 할 수 있는 ‘봄’과 ‘보여짐’의 이중구조의 문제 내에 존재하는 시각의 문제를 지속적으로 질문해 왔다.

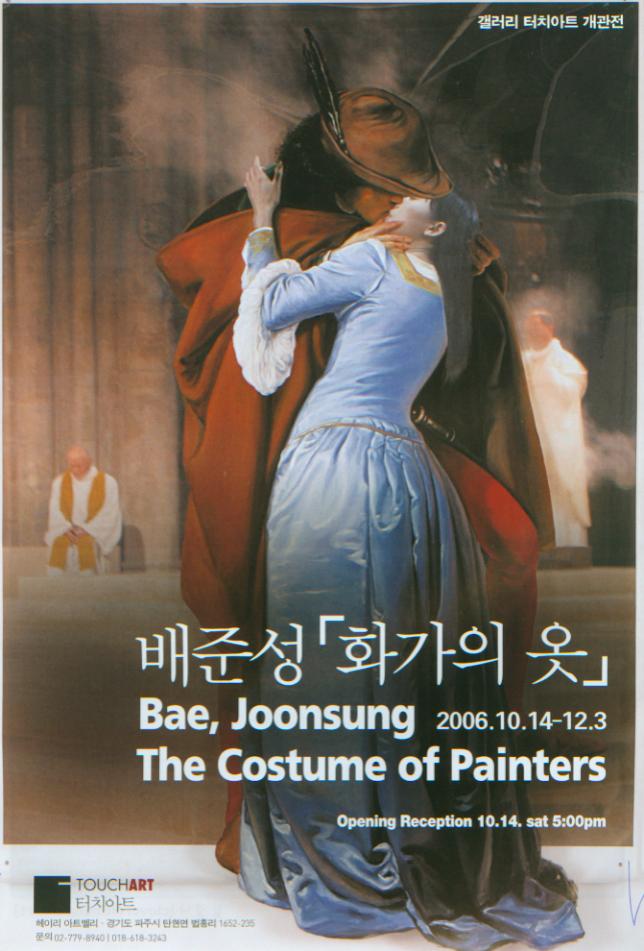

90년대 중반 그의 초기 작업은 대개 미술사의 명작들로부터 차용된 원화의 포즈를 취한 누드사진과 그 위를 덮고 있는 의상이 그려진 투명 아크릴 필름이라는 두개의 레이어를 합성하여 완성된 인물화들이 주종을 이루었다. 아크릴 필름 위에 매끄러운 질감을 가진 다비드나 앵그르 등 신고전주의 시대 작품들의 의상 묘사에 주력했던 초기 작품들은 장식적 표면과 그에 의해 가려진 내면의 형상의 상관성을 통해 회화의 구조적 문제에 대한 기초적 질문으로부터 출발하였다. 90년대 말에 들어서면 그의 인물들은 좀 더 다양해진다. 명작들의 이미지를 차용할 뿐만 아니라 일상 공간 속에 포즈를 취한 좀 더 자유롭고 다양한 모델-명작 차용의 경우도 인물은 그의 전속 모델이었다-들이 등장한다. 차용된 원화의 인물들도 원화의 배경으로부터 이탈되어 매장이나 음식점, 작가의 작업실, 성당 등 다양한 현대적 일상공간 내에 위치한다.

2006년 개인전에서는 부분적으로 화면에 렌티큘러가 사용되었는데, 렌티큘러는 종래의 사진 +아크릴 필름의 이중 레이어 구조를 하나의 매체로 대체하는 효과를 얻기 위해 사용되었다. 렌티큘러 사진은 통해 관람자의 시각에 따라 누드로 혹은 의상을 착용한 인물로 보이도록 하는 구조를 가진다. 렌티큘러를 사용한 작품들은 종전의 아크릴 필름을 사용한 작품들에 비해 좀 더 디지털적 요소를 가진다.

명화들로부터 차용된 인물들이 원화와는 전혀 상이한 배경 가운데 놓임으로써 원화의 이미지는 하나의 기호로서의 역할을 가지게 되며 원화와 그 문맥을 달리한다는 점에서 그의 작품은 일종의 패로디이기도 하다.

그의 이번 전시의 제목은 “뮤지엄”이다. 미술관은 서양 근대의 시각과 시각문화 총체를 담고 있는 제도적 공간으로 미술관은 근대가 만들어낸 가장 대표적인 제도중 하나이다. 미술관은 인류역사가 생산한 시각문화의 정수들의 종착점인 반면 무덤과 같은 이중적 위상을 가진다. 걸작들을 영구적으로 보존관리하는 기능으로서의 미술관은 성소와 같은 의미를 가지지만 아방가르드 운동과 같은 혁신적 입장에서는 생명을 다한 작품들의 안치소와 같은 곳이기 때문이다. 주지하는 바와 같이 선형원근법은 투영기하학(projective geometry)을 활용하여 캔버스 넘어 공간을 표상함으로써 회화의 표면을 사라지게하고 관람자에게 그 너머의 장면을 제공하는 기법이다. 이를 통해 회화의 화면은 대상을 투영하는 ‘열려진 창’(알베르티Alberti)이 되며, 선형원근법은 투명성을 획득할 수 있다. 이러한 관점에서 선형원근법은 테크닉으로서의 자신을 지워버리는 테크닉으로 간주될 수 있다. 선형원근법은 독특한 관점을 통해 17세기초부터 20세기 초까지 서구문화를 지배하면서 데카르트적인 주체가 단일한 소실점에서 공간을 통제할 수 있게 해 주었다.

렌티큘러를 작품의 이미지로 사용하는 방식은 이러한 단일한 소실점에 대한 상이한 입장의 표출이며, 또한 렌티큘러의 오브제적 사용이나, 관람자의 빠른 시각의 이동을 표상하는 거칠고 두꺼운 붓놀림의 흔적들은 화면의 투명성을 추구하는 태도와는 상반된 것이다.

실제로 배준성의 작품의 일관된 소재는 남성적 응시의 대상이 되는 여성과 여성의 누드이다. 그의 작품에 차용했던 서양의 명작들의 대부분은 남성적 시각에서 바라본 여성들이 대부분이다. 배준성은 이러한 근대의 명작 속에 내포된 남성적 응시를 아크릴 필름이나 렌티큘러 기법을 통해 지속적으로 드러내 왔다. 이번 전시 역시 남성적 시각에 의해 제도화된 미술관의 시각체계를 드러내는 의도를 가지고 있다. 이 남성적 시각으로 체계화된 미술관 문화와 위상을 좀 더 확대되고 복합적인 관점으로 재해석하고자 하고 있다.

이러한 점에서 배준성의 작품은 하이퍼매개이다. 회화나 사진 미디어를 사용하지만 미디어의 투명성에 반하는 표상양식으로 일관되어 있기 때문이다. 서구 근대미술의 전통에 충실한 기법을 따르는 듯하지만 기실은 회화나 사진을 외부세계를 투영하는 창으로서가 아니라 회화의 표면을 강조함은 물론 모순적인 공간논리를 보여주고 있기 때문이다. 투명성이라는 비매개 욕망에서 역사적으로 대립되어온 미디어에 대한 매혹은 중세의 채색서적, 르네상스의 제단화, 네덜란드 회화, 바로크 장식장, 현대미술에 있어 꼴라주 및 사진몽타주와 같은 다양한 형식 속에서 발견할 수 있다. 거울, 창문, 지도, 그림 속의 그림, 그리고 서간시문 등에 탐닉하여 세계를 표상의 다중성으로 구성되는 것으로 표현하곤 했던 얀 베르메르(Jan Vermeer)의 작품은 대표적인 하이퍼매개의 작례이다. 또한 푸코의 연구에 의해 잘 알려진 벨라스케스(Velasquez)의〈라스 메니나스 Las Meninas>역시 다중적 시각을 제기하고 있다는 점에서 하이퍼매개성을 발견할 수 있다. 다양한 형식 속에 나나타는 하이퍼매개의 논리는 시각공간을 매개된 것으로 간주할 것인지 아니면 매개 너머에 있는 “실재적”공간으로 간주할 것인지 양자 사이의 긴장을 드러내는데. 리차드 랜햄(Richard Lanham)은 이를 ‘겉보기와 들여다보기 사이의 긴장’이라 하였다.

그의 작품은 작가가 설정하고 강요하는 방식이 아닌 관객의 눈으로 읽혀지도록 열려진 구조를 지향한다. 관객이 화면위에 부착된 아크릴 필름을 들추어냈을 때, 필름 밑에 숨겨진 또 다른 이미지들을 만나게 되며, 관객의 위치에 따라 렌티큘러의 다중적 이미지들을 발견할 수 있다. 그의 작품의 공간은 벨라스케스의 <라스 메니나스>와 같이 작가와 관객의 시선이 다중적으로 교차하는 장(場)이 되고 있다. 작품의 인물들이 전시장 공간으로 이동함으로써 원작 이미지가 다중적인 맥락 속에 놓이게 함으로써 인용된 원작을 구성하는 요소들의 투명성을 해체시키기도 한다.

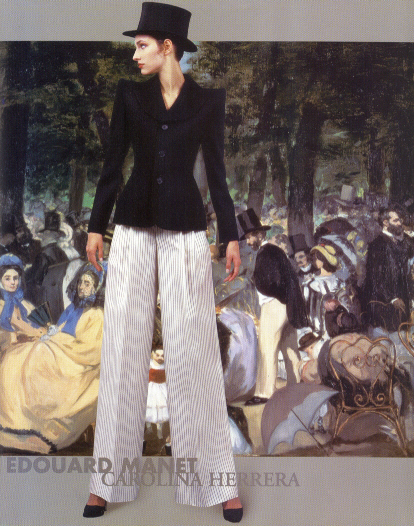

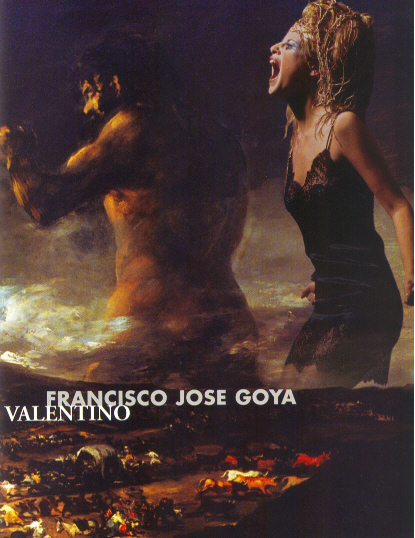

2000년 이전에 어느 잡지에서 스크랩 해놓았던 이 자료들이 생각나서 올려본다.

'Exhibition > Painting&Prints' 카테고리의 다른 글

| 정보영 (0) | 2007.12.08 |

|---|---|

| 불멸의 화가 : 반 고흐 (0) | 2007.12.02 |

| Georges Seurat: The Drawings, (0) | 2007.11.08 |

| * 안성하 (0) | 2007.11.07 |

| Kukje Gallery 25th Anniversary Exhibition (0) | 2007.10.25 |